2010年02月19日

ロード トゥ ヘコテン ~下川凹天への道~ 最終話

明治25年、宮古島の地にひとりの男が生まれた。男は一徹に漫画を愛し続け、初の国産アニメを製作する偉業も成し遂げます。男の名は漫画家・下川凹天。そんな彼に魅せられてしまった宮古島生まれの女がいた。凹天と宮古島を結ぶ道しるべをたどり続け、『宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天』展の開催へとこぎつけます。彼女の名は日曜研究家・幸地郁乃。渾身の物語もいよいよここに完結。知られざる奇才、凹天が今よみがえる!。

※ ※ ※

2008年秋の関東での調査を終えて宮古に戻ると、下川凹天企画展の話は予想以上に、とんとん拍子に進みました。地元の生涯学習フェスティバルに、凹天研究の第一人者である沖縄キリスト教学院大学(通称キリ学)の大城冝武(おおしろ・よしたけ)教授を招いて講話をしていただいたり、地元新聞で記事にしてもらったりと、じわじわと凹天さんの知名度アップに向けて動きました。そして、博物館からは約1年後の開催を目指して予算をとってみるとの返事をもらったのです!。

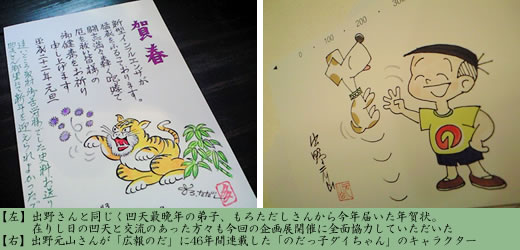

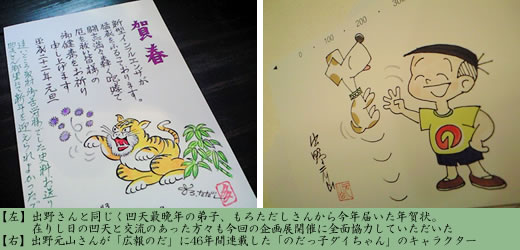

凹天最晩年の弟子であった千葉県野田市在住の漫画家・出野元山(いでの・がんざん)さんは、わざわざ宮古島にも足を運んでくれたうえ、月に一度は電話やハガキなどで近況を確認し、私にエールを送ってくれていました。「あせらずにおやんなさいよ。みんなで凹天さんを大事にしていこうじゃないですか」と、独特の軽妙な話し方で電話の向こうから励まされるたびに、心強く感じていたのでした。

悲しい知らせが届いたのは、2009年4月のことでした。

その春、異動になった私は、新しい職場での仕事に忙殺されていて、しばらく野田の皆さんとお話していませんでした。が、ある日、野田市広報担当のKさんから電話があり、出野さんがご病気で急逝されたことを知らされたのです。「広報のだ」に46年間も郷土を題材にした4コマ漫画を連載し続けていた出野さんは、まだ75歳。秋の企画展には、絶対に来ていただこうと楽しみにしていたのに・・・。ほんとうに惜しまれる死でした。

しばらく私が意気消沈し、日々の仕事に追われていた間に、企画展の開催に向けてスタートを切ってくれたのは、博物館の学芸員・Oさん、Kさんたちでした。キリ学の大城教授にアドバイスを受けながら、教授が10年ほど前に国立国会図書館などで、コツコツ集めた凹天の新聞連載などの膨大な作品群をコピーし、展示資料を準備してくれていたのです。恐縮する私に、「いや、だってこれが私たちの仕事だもの」とクールに答える頼もしいOさん。何もできない私は、少しずつネットの古書店などに検索をかけては、凹天の出版した本を買い集めました。ただ、私たちの共通の心配ごととして、川崎市や野田市から借りる予定になっている原画類が、果たして宮古島の人たちに関心をもってもらえるかどうか、という思いがありました。凹天は確かに大正期を中心に漫画界で活躍した売れっ子でしたが、宮古島で過ごしたのは幼少期のわずか数年間。現在保管されている(私が事前に確認できた)原画は、晩年のものばかり。それを展示するだけではどうにもインパクト不足ではないか・・・。

しばらく私が意気消沈し、日々の仕事に追われていた間に、企画展の開催に向けてスタートを切ってくれたのは、博物館の学芸員・Oさん、Kさんたちでした。キリ学の大城教授にアドバイスを受けながら、教授が10年ほど前に国立国会図書館などで、コツコツ集めた凹天の新聞連載などの膨大な作品群をコピーし、展示資料を準備してくれていたのです。恐縮する私に、「いや、だってこれが私たちの仕事だもの」とクールに答える頼もしいOさん。何もできない私は、少しずつネットの古書店などに検索をかけては、凹天の出版した本を買い集めました。ただ、私たちの共通の心配ごととして、川崎市や野田市から借りる予定になっている原画類が、果たして宮古島の人たちに関心をもってもらえるかどうか、という思いがありました。凹天は確かに大正期を中心に漫画界で活躍した売れっ子でしたが、宮古島で過ごしたのは幼少期のわずか数年間。現在保管されている(私が事前に確認できた)原画は、晩年のものばかり。それを展示するだけではどうにもインパクト不足ではないか・・・。

野田市広報のKさんに改めて電話を入れてみました。すると「いや、僕は確かに昔、大宮市(さいたま市)のお弟子さんの家で凹天の原画が発見されたとき、もっとたくさんの資料類があるのを見ましたよ。川崎市市民ミュージアムに、もう一度確認してみてはどうでしょう」とのこと。そうだ、あとひと押ししてみなくては!・・・とは思ったものの、いまの仕事を休んでまで今年も関東へ行くのは無理だろうと、半ば諦めていました。

開催予定日まで残り2ヶ月ほどに迫ったころ。学芸員のOさんは、資料を借りる段取りのために、川崎市と野田市へ出張することになりました。なんとそのとき、ただでさえ少ない博物館の予算を工面して、私の旅費まで確保してくださったのです。よし、せっかく同行させていただけるのだから、昨年よりももっと良い資料を見つけてくるぞと密かに心に決めました。

開催予定日まで残り2ヶ月ほどに迫ったころ。学芸員のOさんは、資料を借りる段取りのために、川崎市と野田市へ出張することになりました。なんとそのとき、ただでさえ少ない博物館の予算を工面して、私の旅費まで確保してくださったのです。よし、せっかく同行させていただけるのだから、昨年よりももっと良い資料を見つけてくるぞと密かに心に決めました。

そして迎えた9月10日。Oさんと私は、まず川崎市市民ミュージアムに向かいました。

昨年の調査時に閲覧した凹天晩年の直筆カラー作品については、その時対応してくださった漫画部門担当の学芸員Kさんが目録に整理してくださっていたので、再度その現物を出してもらい、Oさんと1点1点確認しました。その後、タイミングを見計らって、私は少々しつこく食い下がりました。 ほかにも何か資料があれば、見せてもらえないでしょうか、と。

Kさんはしばし考えてから、「・・・一応、見てみますか?」と、まだ手つかずの、プラスチックケース1個ぶんの資料を出してきてくれました。

すると、その中から、凹天が若い時期に描いたとおぼしきスケッチや、師匠の北澤楽天ら、そうそうたる漫画家仲間と一緒の写真が収められたアルバムなど、お宝類が続々と出てきたのです。私とOさんは思わず顔を見合わせました。そして確認していくうちに、ひときわ黄ばんで、ぼろぼろになった茶封筒を見つけました。表には「先祖資料」と手書きされています。おそらく凹天の字。果たしてその中には、凹天の父親が宮古島で小学校長をしていた明治時代の領収書類や、父親直筆らしい下川家家系図の小冊子などがぎっしりと詰まっているではありませんか!

「これこれ、これ!すごいですね!」と、がぜんテンションの上がる私たち。ミュージアム学芸員のKさんも、この展開にはびっくりしたようです。その茶封筒が、私たちに見つかるのを待っていてくれたような気がしました。凹天が後生大事に取っておいた宮古島関係の資料は、彼の島への思いの深さを現す、なによりの証拠だったのではないでしょうか。

こうして、これらの資料を一堂に集めた企画展「宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天」は、11月から12月までの約1ヶ月間、無事に開催されました。また、嬉しいことに(これも不思議な巡り合わせなのですが)偶然、旧友の宮国優子が川崎市の常楽寺(まんが寺)とご縁ができ、お寺に所蔵されている凹天の代表作の一つを借り受けてきてくれたのです。会期後半には、その作品も博物館に展示されました。

こうして、これらの資料を一堂に集めた企画展「宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天」は、11月から12月までの約1ヶ月間、無事に開催されました。また、嬉しいことに(これも不思議な巡り合わせなのですが)偶然、旧友の宮国優子が川崎市の常楽寺(まんが寺)とご縁ができ、お寺に所蔵されている凹天の代表作の一つを借り受けてきてくれたのです。会期後半には、その作品も博物館に展示されました。

また、キリ学の大城教授や、県立博物館の学芸員さんが、わざわざ沖縄本島から見学に来てくださったことも嬉しい限りでした。きっと凹天さんが、みんなを結び付けてくれたのかもしれない、と思います。

つい先日のこと、私の職場へ一人の男性が訪ねてきました。その方は、下川凹天が幼児期を過ごした旧上野村新里の生まれで、企画展に2度も足を運び、隅から隅まで観てくださったとのことでした。

つい先日のこと、私の職場へ一人の男性が訪ねてきました。その方は、下川凹天が幼児期を過ごした旧上野村新里の生まれで、企画展に2度も足を運び、隅から隅まで観てくださったとのことでした。

「もしかすると、僕のおじいたちが一緒に遊んだりしたかもしれないと思うとさ、なんだかあの人(凹天)が他人に思えなくてね。もっといろんな人に知ってほしいと思うんだけどね、そのために何かできないかなあと一人であれこれ考えているんだけど・・・」と、ひとしきり熱く話していかれました。

私はその言葉を聞いて、ちょっぴり涙が出そうになりました。凹天が没した地・野田市の方々は、今なお彼を地元の文化発展に貢献した人物として大切に記憶(記録)しています。同じように、生まれ島である宮古の人たちの間で、下川凹天という不世出の漫画家に親しみを覚えて語り継いでいこうという気持ちが芽生えたのなら、地元で企画展を開いた意味があったのでしょう。

まだ具体的な構想はありませんが、これから先も私は、下川凹天の“追っかけ”をしていこうと思います。その延長で、何か面白い催しなどが実現できたら、さらに楽しくなることでしょう。

まだ具体的な構想はありませんが、これから先も私は、下川凹天の“追っかけ”をしていこうと思います。その延長で、何か面白い催しなどが実現できたら、さらに楽しくなることでしょう。

宮古島には、きっとまだまだ、歴史に埋もれてしまっている人物や知られざる逸話がたくさんありそうな気がします。それをときどき掘り起こしながら、島の内外の人たちと、先人たちの思いを、世代を超えて共有していければいいなと思います。

今でもときどき出野さんの声が耳にこだまして、そのたびに私は励まされるのです。

「あせらずに、おやんなさいよ」と。

下川 凹天(しもかわ へこてん)

漫画家。1892年5月2日、宮古島に生まれ、後に凹天の原風景となる幼少期を過ごした。

1917年、日本初となる国産アニメーション映画『芋川椋三玄関番之巻』を発表。

1973年5月26日没。享年満81歳。

◆関連記事

ロード トゥ ヘコテン ~宮古生まれの漫画家、下川凹天への道~ バックナンバー

「凹天物語」~ロード オブ ザ ヘコテン~(「宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天」展レポート)

【新里尋常小学校跡/上野村教育発祥の地】

幸地郁乃(こうち いくの)

1970年、宮古島生まれ。旧・下地町(現・宮古島市)と、旧・具志川市(現・うるま市)のハーフであるが、方言使いはどちらも中途半端者。

宮古高校→東京の和光大学を卒業後に帰郷。地元新聞や沖縄本島の情報紙などで取材・編集記者として働く。現在は地方公務員。30代の初め頃、さいが族編「読めば宮古!」(ボーダーインク刊)に、班長(←そんなのがいたんです!)として参加。酋長の宮国優子とは、いつも「あんた、次は何するべきか」と情報交換しては妄想にふける間柄。2008年より日曜大工ならぬ日曜研究家として、下川凹天を追っかけている。

(文+写真:幸地郁乃 編集:モリヤダイスケ)

その春、異動になった私は、新しい職場での仕事に忙殺されていて、しばらく野田の皆さんとお話していませんでした。が、ある日、野田市広報担当のKさんから電話があり、出野さんがご病気で急逝されたことを知らされたのです。「広報のだ」に46年間も郷土を題材にした4コマ漫画を連載し続けていた出野さんは、まだ75歳。秋の企画展には、絶対に来ていただこうと楽しみにしていたのに・・・。ほんとうに惜しまれる死でした。

しばらく私が意気消沈し、日々の仕事に追われていた間に、企画展の開催に向けてスタートを切ってくれたのは、博物館の学芸員・Oさん、Kさんたちでした。キリ学の大城教授にアドバイスを受けながら、教授が10年ほど前に国立国会図書館などで、コツコツ集めた凹天の新聞連載などの膨大な作品群をコピーし、展示資料を準備してくれていたのです。恐縮する私に、「いや、だってこれが私たちの仕事だもの」とクールに答える頼もしいOさん。何もできない私は、少しずつネットの古書店などに検索をかけては、凹天の出版した本を買い集めました。ただ、私たちの共通の心配ごととして、川崎市や野田市から借りる予定になっている原画類が、果たして宮古島の人たちに関心をもってもらえるかどうか、という思いがありました。凹天は確かに大正期を中心に漫画界で活躍した売れっ子でしたが、宮古島で過ごしたのは幼少期のわずか数年間。現在保管されている(私が事前に確認できた)原画は、晩年のものばかり。それを展示するだけではどうにもインパクト不足ではないか・・・。

しばらく私が意気消沈し、日々の仕事に追われていた間に、企画展の開催に向けてスタートを切ってくれたのは、博物館の学芸員・Oさん、Kさんたちでした。キリ学の大城教授にアドバイスを受けながら、教授が10年ほど前に国立国会図書館などで、コツコツ集めた凹天の新聞連載などの膨大な作品群をコピーし、展示資料を準備してくれていたのです。恐縮する私に、「いや、だってこれが私たちの仕事だもの」とクールに答える頼もしいOさん。何もできない私は、少しずつネットの古書店などに検索をかけては、凹天の出版した本を買い集めました。ただ、私たちの共通の心配ごととして、川崎市や野田市から借りる予定になっている原画類が、果たして宮古島の人たちに関心をもってもらえるかどうか、という思いがありました。凹天は確かに大正期を中心に漫画界で活躍した売れっ子でしたが、宮古島で過ごしたのは幼少期のわずか数年間。現在保管されている(私が事前に確認できた)原画は、晩年のものばかり。それを展示するだけではどうにもインパクト不足ではないか・・・。野田市広報のKさんに改めて電話を入れてみました。すると「いや、僕は確かに昔、大宮市(さいたま市)のお弟子さんの家で凹天の原画が発見されたとき、もっとたくさんの資料類があるのを見ましたよ。川崎市市民ミュージアムに、もう一度確認してみてはどうでしょう」とのこと。そうだ、あとひと押ししてみなくては!・・・とは思ったものの、いまの仕事を休んでまで今年も関東へ行くのは無理だろうと、半ば諦めていました。

開催予定日まで残り2ヶ月ほどに迫ったころ。学芸員のOさんは、資料を借りる段取りのために、川崎市と野田市へ出張することになりました。なんとそのとき、ただでさえ少ない博物館の予算を工面して、私の旅費まで確保してくださったのです。よし、せっかく同行させていただけるのだから、昨年よりももっと良い資料を見つけてくるぞと密かに心に決めました。

開催予定日まで残り2ヶ月ほどに迫ったころ。学芸員のOさんは、資料を借りる段取りのために、川崎市と野田市へ出張することになりました。なんとそのとき、ただでさえ少ない博物館の予算を工面して、私の旅費まで確保してくださったのです。よし、せっかく同行させていただけるのだから、昨年よりももっと良い資料を見つけてくるぞと密かに心に決めました。そして迎えた9月10日。Oさんと私は、まず川崎市市民ミュージアムに向かいました。

昨年の調査時に閲覧した凹天晩年の直筆カラー作品については、その時対応してくださった漫画部門担当の学芸員Kさんが目録に整理してくださっていたので、再度その現物を出してもらい、Oさんと1点1点確認しました。その後、タイミングを見計らって、私は少々しつこく食い下がりました。 ほかにも何か資料があれば、見せてもらえないでしょうか、と。

Kさんはしばし考えてから、「・・・一応、見てみますか?」と、まだ手つかずの、プラスチックケース1個ぶんの資料を出してきてくれました。

すると、その中から、凹天が若い時期に描いたとおぼしきスケッチや、師匠の北澤楽天ら、そうそうたる漫画家仲間と一緒の写真が収められたアルバムなど、お宝類が続々と出てきたのです。私とOさんは思わず顔を見合わせました。そして確認していくうちに、ひときわ黄ばんで、ぼろぼろになった茶封筒を見つけました。表には「先祖資料」と手書きされています。おそらく凹天の字。果たしてその中には、凹天の父親が宮古島で小学校長をしていた明治時代の領収書類や、父親直筆らしい下川家家系図の小冊子などがぎっしりと詰まっているではありませんか!

「これこれ、これ!すごいですね!」と、がぜんテンションの上がる私たち。ミュージアム学芸員のKさんも、この展開にはびっくりしたようです。その茶封筒が、私たちに見つかるのを待っていてくれたような気がしました。凹天が後生大事に取っておいた宮古島関係の資料は、彼の島への思いの深さを現す、なによりの証拠だったのではないでしょうか。

こうして、これらの資料を一堂に集めた企画展「宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天」は、11月から12月までの約1ヶ月間、無事に開催されました。また、嬉しいことに(これも不思議な巡り合わせなのですが)偶然、旧友の宮国優子が川崎市の常楽寺(まんが寺)とご縁ができ、お寺に所蔵されている凹天の代表作の一つを借り受けてきてくれたのです。会期後半には、その作品も博物館に展示されました。

こうして、これらの資料を一堂に集めた企画展「宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天」は、11月から12月までの約1ヶ月間、無事に開催されました。また、嬉しいことに(これも不思議な巡り合わせなのですが)偶然、旧友の宮国優子が川崎市の常楽寺(まんが寺)とご縁ができ、お寺に所蔵されている凹天の代表作の一つを借り受けてきてくれたのです。会期後半には、その作品も博物館に展示されました。また、キリ学の大城教授や、県立博物館の学芸員さんが、わざわざ沖縄本島から見学に来てくださったことも嬉しい限りでした。きっと凹天さんが、みんなを結び付けてくれたのかもしれない、と思います。

つい先日のこと、私の職場へ一人の男性が訪ねてきました。その方は、下川凹天が幼児期を過ごした旧上野村新里の生まれで、企画展に2度も足を運び、隅から隅まで観てくださったとのことでした。

つい先日のこと、私の職場へ一人の男性が訪ねてきました。その方は、下川凹天が幼児期を過ごした旧上野村新里の生まれで、企画展に2度も足を運び、隅から隅まで観てくださったとのことでした。「もしかすると、僕のおじいたちが一緒に遊んだりしたかもしれないと思うとさ、なんだかあの人(凹天)が他人に思えなくてね。もっといろんな人に知ってほしいと思うんだけどね、そのために何かできないかなあと一人であれこれ考えているんだけど・・・」と、ひとしきり熱く話していかれました。

私はその言葉を聞いて、ちょっぴり涙が出そうになりました。凹天が没した地・野田市の方々は、今なお彼を地元の文化発展に貢献した人物として大切に記憶(記録)しています。同じように、生まれ島である宮古の人たちの間で、下川凹天という不世出の漫画家に親しみを覚えて語り継いでいこうという気持ちが芽生えたのなら、地元で企画展を開いた意味があったのでしょう。

まだ具体的な構想はありませんが、これから先も私は、下川凹天の“追っかけ”をしていこうと思います。その延長で、何か面白い催しなどが実現できたら、さらに楽しくなることでしょう。

まだ具体的な構想はありませんが、これから先も私は、下川凹天の“追っかけ”をしていこうと思います。その延長で、何か面白い催しなどが実現できたら、さらに楽しくなることでしょう。宮古島には、きっとまだまだ、歴史に埋もれてしまっている人物や知られざる逸話がたくさんありそうな気がします。それをときどき掘り起こしながら、島の内外の人たちと、先人たちの思いを、世代を超えて共有していければいいなと思います。

今でもときどき出野さんの声が耳にこだまして、そのたびに私は励まされるのです。

「あせらずに、おやんなさいよ」と。

(了)

下川 凹天(しもかわ へこてん)

漫画家。1892年5月2日、宮古島に生まれ、後に凹天の原風景となる幼少期を過ごした。

1917年、日本初となる国産アニメーション映画『芋川椋三玄関番之巻』を発表。

1973年5月26日没。享年満81歳。

※ ※ ※

◆関連記事

ロード トゥ ヘコテン ~宮古生まれの漫画家、下川凹天への道~ バックナンバー

「凹天物語」~ロード オブ ザ ヘコテン~(「宮古生まれの奇才 漫画家・下川凹天」展レポート)

【新里尋常小学校跡/上野村教育発祥の地】

幸地郁乃(こうち いくの)

1970年、宮古島生まれ。旧・下地町(現・宮古島市)と、旧・具志川市(現・うるま市)のハーフであるが、方言使いはどちらも中途半端者。

宮古高校→東京の和光大学を卒業後に帰郷。地元新聞や沖縄本島の情報紙などで取材・編集記者として働く。現在は地方公務員。30代の初め頃、さいが族編「読めば宮古!」(ボーダーインク刊)に、班長(←そんなのがいたんです!)として参加。酋長の宮国優子とは、いつも「あんた、次は何するべきか」と情報交換しては妄想にふける間柄。2008年より日曜大工ならぬ日曜研究家として、下川凹天を追っかけている。

(文+写真:幸地郁乃 編集:モリヤダイスケ)

Posted by あんちーかんちー編集室 at 09:00│Comments(2)

│ロードトゥヘコテン

この記事へのコメント

最終章で、泣けました…

私たちは、やはり凹天さんが生きた人生の意味を、後世にきちんと残すべきと。

私たちは、やはり凹天さんが生きた人生の意味を、後世にきちんと残すべきと。

Posted by 広報担当?K at 2010年03月24日 20:32

>Kさん

ありがとうございます。私も書いていて、何度か出野さんのことを思い出し

涙が出そうになりました。とても凹天さんを慕っておられましたね。

これからも、まだまだ知られざる凹天さんのエピソードを掘り下げて

できれば1冊の本にまとめられたら―などとも思います。

そして、やはり私は、きちんといっぺん出野さんにも手を合わせに行かねばと考えています。

そのときまで、私も少しずつ調べておきますね。

Kさんにも新しいご報告ができますように。

ありがとうございます。私も書いていて、何度か出野さんのことを思い出し

涙が出そうになりました。とても凹天さんを慕っておられましたね。

これからも、まだまだ知られざる凹天さんのエピソードを掘り下げて

できれば1冊の本にまとめられたら―などとも思います。

そして、やはり私は、きちんといっぺん出野さんにも手を合わせに行かねばと考えています。

そのときまで、私も少しずつ調べておきますね。

Kさんにも新しいご報告ができますように。

Posted by 幸地郁乃 at 2010年04月02日 03:02